Ein Leben im Pflegeheim ist für viele Menschen die Realität, für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gibt es dort oftmals eine “bessere Versorgung“. Um herauszufinden, ob das stimmt, wollte ich mit schwerbehinderten Menschen sprechen, die in derartigen Einrichtungen leben und hören, was sie zu erzählen haben.

Der Weg in ein Heim ist für viele Menschen ein Alptraum. Allein der Gedanke daran, in einem Alten- oder Pflegeheim leben zu müssen, ist für die meisten Menschen so schlimm, dass sie ihn am liebsten möglichst weit von sich schieben. Doch für viele Menschen ist dieser Gedanke die Realität.

Wenn man sich die Debatten um die Situation in der Pflege genauer betrachtet, fällt einem relativ schnell ein äußerst paradoxer Zustand auf: Die Menschen, für die dieses Leben zur Realität wurde, werden eigentlich nie gehört. Es scheint tatsächlich eher so zu sein, dass man behinderten Menschen immer weniger zuhört, je stärker die jeweilige Behinderung ausfällt.

Die Diskussionen sind also geprägt von Wahrnehmungen, die wir, damit meine ich alle Menschen, die nicht in diesen Einrichtungen leben müssen, uns von außerhalb und aus gemütlicher Entfernung schaffen. Dabei lassen sich diese Menschen grob in drei Lager teilen.

Fraktion A: Diese Seite besteht größtenteils aus Kostenträgern, Heimbetreibern und Politiker*innen. Die Aussagen dieser Menschen lauten entweder: “Alles gut, kein Grund für Veränderungen.” oder “Ja, es ist nicht perfekt, aber was soll man machen?”.

Fraktion B: Sind Menschen, die die Situation indirekt wahrnehmen, beispielsweise Angehörige, Inkluencer und sozial engagierte Menschen aller Art. Hier sehe ich mich übrigens auch selbst, so ehrlich sollte man dann als Autor*in schon sein. Die hier vorherrschende Meinung lautet “Die Zustände sind katastrophal! Ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben sieht sicherlich anders aus. Ändert etwas und versorgt die Menschen am besten zuhause.”

Fraktion C: Behauptet einfach “Geht mich nichts an und darüber nachdenken möchte ich auch nicht, denn ich bin ja gesund”. Diese Meinung ist für mich persönlich immer nur schwer nachvollziehbar, immerhin 90% aller Behinderungen passieren im Laufe des Lebens, etwa durch Krankheiten oder Unfälle.

Ein Blick in eine abgeschottete Welt.

Ab und zu erhaschen wir einen flüchtigen Blick in die Welt hinter den Türen der Pflegeheime. Damit ist jetzt nicht die übliche Berichterstattung rund um die Pflegeskandale gemeint. Die Berichterstattung über diese Skandale ist wichtig, zweifellos, doch sie erfolgt wieder nur von außen und, was diese Dinge noch schlimmer macht, im Nachgang an ein schreckliches Versagen sämtlicher Strukturen.

Beispiele für derartiges Versagen findet man schnell, die Fälle kommen überall in Deutschland vor. Celle, Augsburg, Mönchengladbach, Gleusdorf, Mühlheim/Offenbach oder der Fall der beim Dachauer Amtsgericht lag.

Das sind nur ein paar Beispiele, man könnte wohl mehrere Seiten mit den Fällen füllen, von denen wir überhaupt wissen. Kann man hier noch von Einzelfällen sprechen? Ist es lediglich ein kleiner Schritt von dem ganz normalen Wahnsinn in einem Heim, hin zu einer derartig aus dem Ruder gelaufenen Situation wie in den Skandalen?

Doch einen wirklichen Einblick geben uns diese Skandale nicht, den bekommen wir erst, wenn es gelingt in den Alltag dieser Einrichtungen zu sehen. Im Jahr 2014 nimmt sich das Team von Günter Wallraff die Situation in der Pflege vor, die Bilder die er und sein Team liefern, sind schockierend, sie machen traurig und wütend. Pia Osterhaus wird als Praktikantin in zwei Pflegeheime eingeschleust, in dieser Zeit erlebt sie wie Bewohner*innen stundenlang in ihrem eigenen Urin liegen müssen. Menschen die über 50 Jahre alt sind werden in dunkle Zimmer gesperrt, ohne Essen und Aufmerksamkeit, als Strafe für das Einnässen. Die Bewohner*innen werden auf das Schlimmste gedemütigt und als in einem Heim das Noro-Virus ausbricht, möchte das Heim diese Tatsache zunächst vertuschen. Nach diesen Enthüllungen gab es zwar auch einen öffentlichen Aufschrei, allerdings änderte sich danach auch nichts.

Abgesehen von Günter Wallraff hat auch der Inkluencer Raul Krauthausen einen Blick in die Strukturen von Pflegeheimen gewagt. Hierfür ließ er sich in seinem Heimexperiment 5 Tage unter falscher Identität in ein Pflegeheim einweisen. Er bezeichnete seinen Aufenthalt als “5 Tage Lebenslänglich”.

Noch ein paar Zahlen zur Pflege.

Laut Pflegedatenbank existieren in Deutschland aktuell insgesamt 11.712 Alten- und Pflegeheime. Rund 53% der Einrichtungen werden von gemeinnützigen Trägern betrieben, 44% sind private Einrichtungen und die restlichen 3% sind unter kommunaler Verwaltung.

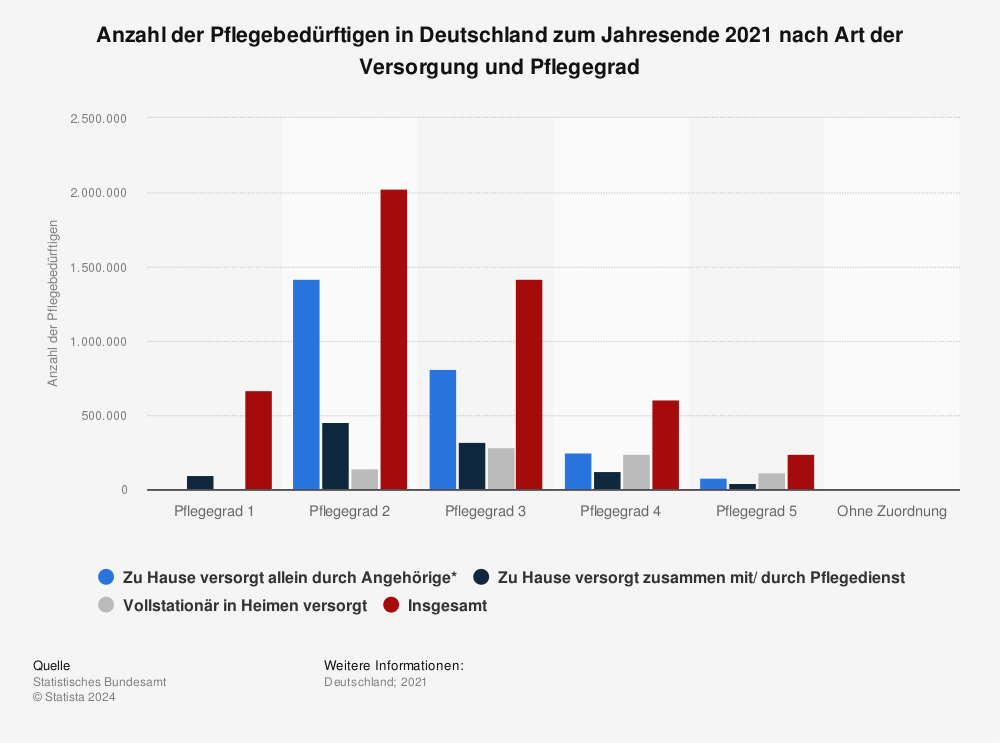

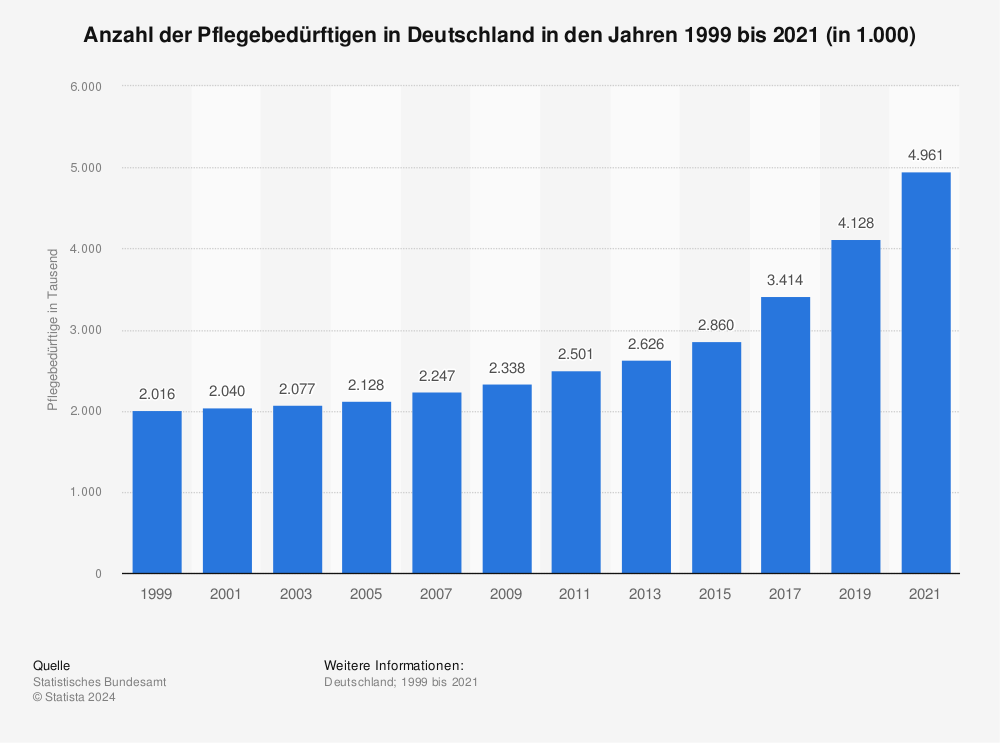

Statista sagt uns, dass im Jahr 2017 3,4 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland lebten, was eine Steigerung von knapp 70 Prozent darstellt, wenn man es mit der Zahl der Jahrtausendwende vergleicht. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass diese Zahl, zum jetzigen Zeitpunkt, sicher nicht rückläufig ist.

Wie aus dem 14. Ernährungsbericht der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.) hervorgeht, sind in Kliniken bis zu 30 % der Patienten und in Pflegeheimen bis zu 25 % der Bewohner mangelernährt. 2018 verfügten nur 10 % der deutschen Kliniken und 30 % der Pflegeheime über eine Diätassistenz, in den anderen teilnehmenden Ländern Europas waren es 63 % und 86 %. In 58 % der Kliniken und 45 % der teilnehmenden Wohnbereiche in Pflegeheimen in Deutschland gab es ein Ernährungsteam bzw. eine Ansprechperson, im europäischen Vergleich waren es 82 % bzw. 71 %.

Laut dem Pflegeatlas von 2018 wird der Bedarf an Pflegeheimplätzen bis 2030 um 19,1% ansteigen, wenn die regionale Pflegequote im Bundesdurchschnitt gleich bleibt. Folglich ist mit einem zusätzlichen Bedarf von 230.000 – 300.000 Pflegeplätzen zu rechnen.

In Anbetracht dieser Zahlen frage ich mich, ob die Heime und deren Personal nicht sowieso schon überfordert sind, denn mit dem kommenden Zuwachs wird die Lage für die Patient*innen sicherlich nicht besser. Gerade für schwerbehinderte Menschen in Pflegeheimen ist die Lage nämlich jetzt schon äußerst prekär.

Karin und Sven.

Um euch die derzeitige Situation vor Augen zu führen, suchte ich also ein paar Monate nach behinderten Menschen, die in einem Heim leben, zu denen ich im Vorfeld noch keinen Kontakt hatte und die offen für ein Interview sind. Schließlich fand ich Karin und Sven. Ihre echten Namen lauten anders, doch beide möchten nicht namentlich genannt oder auf Bildern gezeigt werden, beide haben Angst, dass ihre Aussagen eine negative Auswirkung auf ihre Situation haben könnten, weswegen ich ihre Namen hier verändert habe.

Ein paar Informationen über die beiden gibt es natürlich trotzdem. Sven ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, die Ärzte diagnostizieren ihm eine “Hypoxische Hirnschädigung”, die schwerste Form der Hirnschädigungen, die durch Sauerstoffmangel bedingt ist. Karin ist am Ende ihrer zwanziger Jahre, bei ihr lautet die Diagnose “Cerebralparese”, auch diese Behinderung entsteht durch einen Sauerstoffmangel im Gehirn.

Beide haben eine Sprachstörung, verstehen aber jedes Wort, wenn wir miteinander sprechen. Sven benötigt für seine Antworten keine Hilfsmittel aber etwas Zeit, Karin braucht dafür einen Talker, denn sie kann nicht selbst sprechen. Diese Umstände machen sowohl Sven als auch Karin besonders anfällig und hilflos, denn schnell und laut zu protestieren ist für sie nicht möglich.

Das Interview mit Sven.

Ich treffe Sven vor einem Baumarkt in Unterschleißheim, das Pflegeheim in dem Sven lebt liegt in einem Umkreis von 25 Minuten. Betreten durfte ich das Heim nicht, bedingt durch die Corona Pandemie, doch seit kurzem dürfen die Bewohner*innen das Gebäude wieder verlassen, zumindest wenn sie dafür keine Hilfe benötigen (welch Ironie, ich weiß). Ich sehe ihn an diesem Tag zum ersten Mal, Kontakt hatten wir davor nur über ein Netzwerk von bekannten Personen, denn Internet hat Sven, wie die meisten Heimbewohner*innen nicht, aber dazu später noch mehr. Ich treffe auf einen schlanken Mann, der einige Jahre älter aussieht, als man es von jemandem seines Alters erwarten würde und sich sehr über unser Treffen zu freuen scheint.

Wir entfernen uns ein paar Meter von dem Baumarkt, um uns in Ruhe unterhalten zu können. Nach kurzer Zeit finden wir glücklicherweise ein ruhiges Fleckchen neben einer Parkbank, dann konnte das Interview endlich beginnen. Sven erzählt mir, dass er seit einigen Jahren in dieser Einrichtung lebt und beschreibt seine Situation zunächst als einfach nur “beschissen”. Er erzählt, dass es mit neuem Personal sehr oft zu “Spannungen” kommt und die Qualität der Pflege deutlich leidet, sobald auch nur ein/e Mitarbeiter*in ein paar Tage lang nicht zur Arbeit kommt. Ich frage ihn, ob er sich respektiert und sicher fühlt. Daraufhin überlegt er lange und bestätigt letztlich, dass es so ist. Meine nächste Frage, dreht sich um das Thema Selbstbestimmung: Wie steht es um die Selbstbestimmung, kannst du jederzeit raus, um dich mit anderen Menschen zu treffen oder einzukaufen? Hier war die Antwort zunächst ja, aber auf weitere Nachfrage stellte sich heraus, dass Sven nur raus darf, wenn er das eigenständig schafft – ob das der Fall ist entscheidet aber nicht er selbst. Er wünscht sich also tatsächlich mehr Selbstbestimmung. Anschließend wollte ich von ihm wissen, wie sein Zugang zu (behinderten) Menschen außerhalb der Einrichtung, z. B. über Social Media ist und was er von der Welt außerhalb des Heimes mitbekommt. Hier erzählt er, dass die Zimmer zwar theoretisch einen Anschluss haben, allerdings wird den Bewohner*innen kein Zugang gewährt. Sollten sie doch Zugang haben wollen, müssen sie sich selbst darum kümmern und den Anschluss auch selbst bezahlen. Svens Tagesablauf sieht in etwa so aus: Zähneputzen – Frühstücken – Mittagessen – Abendessen – Zähneputzen. Alles zu festen Zeiten und zweimal die Woche wird noch geduscht. Dazwischen ist gähnende Leere oder Therapie. Freiheit sieht anders aus.

Wir machen uns auf den Rückweg, auf dem er mir noch erzählt, dass er wirklich gerne aus dem Heim ausziehen würde, vielleicht in ein betreutes Wohnen, doch das Heim legt ihm dabei nur Steine in den Weg. Abgesehen davon spreche ich ihn nochmal auf die Sache mit dem Internet an, ich möchte wissen, ob es einen offiziellen Grund dafür gibt, dass ein Zugang nicht von vornherein mit angeboten wird. Daraufhin beginnt er zu lachen und wird leicht rot: “Sie möchten nicht, dass wir auf böse Seiten gehen.” Auf meine Nachfrage, was böse Seiten sind, lacht er erneut und errötet noch mehr. Ich denke in dem Fall ist keine Antwort auch eine Antwort. Vor dem Baumarkt verabschiede ich mich und wende meine ganze Aufmerksamkeit auf das Interview mit Karin.

“Ich möchte nur noch hier raus…”

Ein paar Wochen später möchte ich mich mit Karin treffen, doch zwei Tage vor unserem Treffen kommt sie ins Krankenhaus. Ihre PEG-Sonde wurde porös. Nachdem sie mehrere Wochen über zunehmende Bauchschmerzen geklagt hat, hat sie wohl endlich jemand ernst genommen. Sie wird operiert und verbringt einige Tage im Krankenhaus. Danach sind erst einmal 14 Tage Quarantäne angesagt. Unser Interview musste also warten.

Nach der Quarantäne treffe ich sie in einem Park am Scheidplatz, ihr Heim liegt mehrere Straßen weiter. Kurz zuvor hatte ich schon über Facebook mit ihr geschrieben und ihr die Fragen geschickt. Hier könnt ihr ihre Antworten lesen:

Warum und wie lange bist du schon in dieser Einrichtung?

“Meine Eltern haben es nie geschafft mit meiner Behinderung umzugehen, deshalb wohne ich seit 2016 in diesem Heim.”

Wie geht es dir im Heim und wie hat sich die Situation für dich mit Corona bis jetzt verändert?

“Momentan gehts mir richtig scheiße in dem Wohnheim, weil so viele gute Mitarbeiter gegangen sind. Corona hat mich zum Computerfreak gemacht.”

Fühlst du dich im Heim sicher und hast du das Gefühl, dass du vom Pflegepersonal und den Mitarbeiter*innen respektiert wirst?

“Von manchen Mitarbeitern werde ich gar nicht respektiert. Zum Beispiel werden mir oft mehrere Tage lang nicht die Zähne geputzt.”

Wie steht es um die Selbstbestimmung, kannst du jederzeit raus um dich mit anderen Menschen zu treffen oder einzukaufen?

“Manchmal darf ich selbstbestimmt Entscheidungen treffen, das kommt auf den Mitarbeiter an. Ich kann nicht alleine raus wegen dem scheiß Fahrstuhl, weil ich den nicht drücken kann. Deshalb kann ich keine Kontakte knüpfen außerhalb der Einrichtung.”

Hast du Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Einrichtung?

“Nein.”

Was nervt dich an dieser Einrichtung?

“Mich nervt hier, dass ich nicht so lange aufbleiben darf, wie ich will. Ich muss immer um halb sieben oder sieben ins Bett. Natürlich darf ich dann noch fernsehen. Es gibt auch Ausnahmen, da kann ich dann mit dem Nachtdienst schlafen gehen, aber nur einmal im Monat. Dann gibt es auch noch Tage, an denen ich gar nicht aus dem Bett geholt werde, oder schon um vier ins Bett muss. Dann versäume ich sogar meine Therapien.”

Gibt es irgendetwas, das dir extrem unangenehm ist, oder du sogar Angst davor hast?

“Dass Männer meine Intimpflege machen, die ich noch nicht so gut kenne.”

Wie würdest du einen typischen Tag bzw. Woche von dir beschreiben? Sind die Abläufe sehr strikt, oder bist du in deiner Tagesgestaltung eher frei?

“Mein Tagesablauf ist festgelegt, weil alles zu einer bestimmten Uhrzeit stattfindet. Das ist eigentlich ok, aber ich hätte gerne mehr Freiheiten.”

Was würdest du dir wünschen, bzw. was würde deine Situation verbessern?

“Ich möchte einfach nur noch hier raus und in eine eigene Wohnung mit Pflege.”

(K)eine bessere Versorgung.

Nach den Interviews bestätigt sich der Verdacht, dass mich meine früheren Erfahrungen nicht getäuscht hatten. Das Leben in einem Pflegeheim hat nichts mit einem Selbstbestimmten Leben zu tun, man kann es bestenfalls als Überleben bezeichnen. Festgelegte Tagespläne, aufgezwungene Bettzeiten, kein Mitspracherecht bezüglich der Pflegekräfte, kaum soziale Kontakte und Teilhabe außerhalb der jeweiligen Einrichtungen. Mein Verständnis von Inklusion und Selbstbestimmung und von einer guten Versorgung, ist ein anderes.

Es ist nicht ganz einfach, wenn man nichtbetroffenen Menschen die furchtbaren Situationen in solchen Einrichtungen verständlich machen möchte. Die Realitäten liegen dafür viel zu weit auseinander. Seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wissen wir von den Problemen in unserem Pflegesystem. Aber für die Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, sind die Realitäten von Menschen wie Sven und Karin nicht nachvollziehbar. Genau hier liegt eines der Probleme, vielleicht sogar das größte. Menschen jenseits dieser Realität bestimmen über das Leben von zigtausenden Patient*innen. Diese Menschen haben keine Ahnung, wie sich diese Hilflosigkeit darstellt. Wie es sich für Betroffene anfühlt so leben zu müssen. Und sie möchten es auch nicht wissen oder darüber nachdenken.

Die Lage in der Pflege wird sich nicht entspannen, sondern eher verschlechtern. Für diese Behauptung braucht man keine Kristallkugel. Ein Blick auf die Statistiken genügt, um zu beweisen, dass unser Pflegesystem selbst zum Pflegefall geworden ist. Durch diese Zahlen und die geschilderten Situationen werden Aussagen, wie die von Herrn Spahn, dass es “[…]in Pflegeheimen oftmals eine bessere Versorgung[…]” gäbe, in das Reich von Mythen und Legenden verwiesen.

Wir brauchen mehr Personal und mehr Geld, mehr Möglichkeiten die eigene Pflege selbstbestimmt organisieren zu können. Wir brauchen einen völligen Strukturwechsel und einen noch stärkeren Fokus auf den Grundsatz “Ambulant vor Stationär”. Unser System stirbt. Wir sollten es sterben lassen und aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, denn ein “Weiter so” darf es nicht geben. Man muss die Hilfe zum Menschen bringen, nicht den Menschen zur Hilfe. Sollte uns kein klarer Strukturwechsel gelingen, wird das Märchen des Bundesgesundheitsministers zum Alptraum für tausende weitere Menschen werden.

Foto by Heiko119 @istockphoto

„Alptraum“ trifft den Nagel auf den Kopf. Als examinierte Pflegekraft und pflegende Angehörige kann ich diesen Bericht nur bestätigen!

Also dieser Artikel ist wieder einmal nur schlechte Publicity, ich leite seit vielen Jahren Altenheime, und es ist nicht so wie beschrieben.

Selbstverständlich ist der Schritt in ein AH zu gehen nicht einfach, das ist unbestritten, aber für viele Menschen die einzige Alternative und auch die bessere als zuhause, einsam in den Tag hineinzuleben, ohne Ansprache und mit schlechter Versorgung. Wir tun hier alles was möglich ist um die uns anvertrauten Menschen adäquat zu versorgen.

Hallo Frau Hartinger,

zunächst möchte ich mich für ihre Meinung bedanken.

Als zuständige Autor*in muss ich darauf hinweisen, dass wir lediglich überprüfbare Zahlen und Fakten in Verbindung mit den Meinungen und Anschauungen von zwei Personen wiedergeben.

Es war sicher nicht die Intention von MUCSL die Situation der Bewohner*innen schlechter darzustellen als sie ist, obwohl wir hier bei MUCSL ganz eindeutig auf der Seite der Selbstbestimmung stehen. Doch leider lassen die Erzählungen in den Interviews, die genannten Zahlen und die sich häufenden Skandale für uns keinen anderen Schluss zu. Auch meine persönliche Erfahrung, die ich hier bewusst nicht verarbeitet habe, mit Alten,- und Pflegeheimen geht in diese Richtung. Gerade für Junge Menschen wie Karin und Sven, müsste die selbstbestimmte Lebensform im Sinne der UN-BRK eigentlich der Regelfall sein, was leider all zu oft nicht der Fall ist.

Ich zweifle, trotz allem, nicht am guten Willen vieler Menschen, die in einem Heim als Pflegekraft arbeiten. Doch wenn ich mir die Personalsituation, die Personalschlüssel, den Fachkräftemangel und auch die Horrorgeschichten aus meinem pflegerischen Umfeld betrachte, haben wir die Spitze des Eisbergs nicht einmal angekratzt, sondern höchstens im vorbeiziehen betrachtet. Übrigens auch im Punkto Ansprache und Versorgung, widerspricht meine persönliche Erfahrung ihrer Darstellung, wobei ich ihr Heim natürlich nicht beurteilen kann und auch nicht anzweifeln möchte dass die Situation bei ihnen vielleicht besser ist.

Für mich steht fest, und dies habe ich in meinem Schlusswort auch dargelegt, dass das System einem komatösen und sterbenden Menschen gleicht. Wir müssen den Begriff Pflege eigentlich völlig neu fassen, sonst fliegt uns dieses System in den kommenden Jahren um die Ohren.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Kiermeier

Interessant, dass die Zahl an Pflegebedürftigen in Deutschland von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Es ist definitiv wichtig, Seniorenpflegeheime besser auszustatten, damit auch ein positiveres Bild geschaffen wird und der Weg dorthin nicht mit soviel Angst geprägt ist. Ich bin gespannt, wie sich das zukünftig noch entwickeln wird.

Ich muss meine Mutter leider in ein Seniorenheim geben. Gut zu wissen, dass über 3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig sind. Dies ist eine enorm große Zahl, die mich etwas erschreckt hat.

Für meine Oma wird das Alleinewohnen zunehmend schwieriger. Daher möchten wir nun gerne ein Pflegeheim für sie finden. Dabei hoffen wir natürlich nicht, dass es ihre Endstation werden wird.

Meine Schwiegermutter ist leider seit kurzem Witwe geworden. Da sie immer gerne unter Leuten ist, denken wir dass das Seniorenheim für sie eine gute Wahl sein wird. Ich hoffe allerdings, dass sie nicht pflegefällig wird, um nicht ein Pflegeheim als Option wahrnehmen zu müssen.